1 子育て支援について

岡田マリ質問

渋谷区では「学校施設の未来像と建て替えロードマップ」に基づき、20年間をかける22校の建て替え計画で学校施設の整備が進んでる。

このロードマップ作成のために附属機関として「渋谷区立学校の在り方検討委員会」が設置され審議された。

近年、子育て支援を取り巻く環境は大きく変わった。

子ども家庭庁も発足し、地方自治体も子ども関連政策を総合的かつ一元的に推進する必要がある。

渋谷区では、すでにネウボラ事業で取り組んでおり、当会派は子育て政策の推進を提案し続けてきた。

今定例会では、当会派が提案してきた「渋谷の未来をつくるこども会議」の予算が審議されることとなり、「こどもまんなか」アクションのさらなる加速を期待する。

1-1.これまでの子育て支援の施設整備についても、総合的な俯瞰(ふかん)ができるようロードマップを作成するべき

1-2.そのために「あり方検討会」を設置し、施設老朽化や新ニーズを検討し、未来を見据えた具体的な子育て支援施設計画を策定することが重要

1. 子育て支援について

子ども、子育てを取り巻く環境変化は早く、子育て家庭の支援ニーズに柔軟に対応し、満足度を高めるかが重要。

特に妊娠から就学するまでの間、身近な相談の場である子育て施設施設は計画的な整備が必要。

子育て支援施設整備のロードマップ策定は欠かせない。ロードマップを含め議論する「在り方検討会」は外部有識者の参画や附属機関とするかなど丁寧な検討が必要。

区長答弁

2 ホノルル市親善訪問について

岡田マリ質問

「ホノルル市親善訪問」について教育長に伺う。

12月10日から14日までホノルル市を訪問し、渋谷区に取り入れたい取り組みや交流の可能性について学んだ。

2ー1. 先進的な取組みの導入について

この中学校の生徒は日本の小学6年〜中学2年にあたる、6〜8年生、約1,250名が在籍する学校。

広大な1階建ての校舎内にはたくさんの自転車が停まっていました。教職員は自転車で校内を移動するなど、ユニークな環境のもと、STEM教育(科学・技術・工学・数学) に注力しており、基礎科目以外に生徒のリクエストを元に20種類以上の選択科目があり探究学習につなげている。

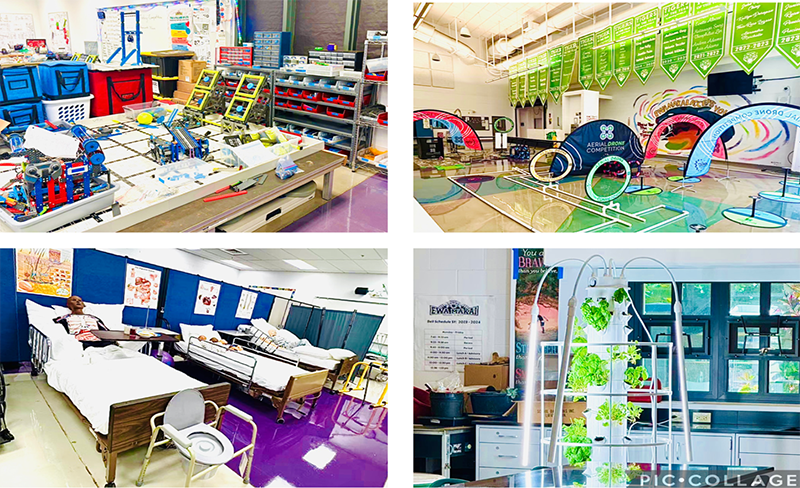

その科目はロボット工学、航空学、e-スポーツ、ドローンのクラスは大小のドローンを学び、練習場も整備、他にも音楽、ダンス、支援学級の生徒もインクルーシブに学ぶガーデニングのクラス、ファッション、医療や看護学について学べるクラスなどたような 学びの機会、環境が整っていた。

特にドローンやeスポーツは全米大会で優勝するなど高く評価されている。

(選択科目のクラス写真:左上から時計回りにロボット工学、ドローン練習場、ガーデニングのクラス、医療や看護学について学べるクラス)

こうした学びは渋谷区の 「シブヤミライ科」の探究学習や「特色ある学校づくり」 に活かせると考える。

また、同校ではISLA(The Inclusive Skill-Building Learning Approach)という、ストレスマネジメントを含む「総合的な行動教育プログラム」を取り入れていた。

下の写真のように専用の教室に専門カウンセラーが常駐し、リラクゼーションやアート、運動プログラムを通じて、コミュニケーション、共感力、怒りや不安のコントロール、ストレスマネジメントなどを学ぶ。

生徒たちの様子が落ち着くなど効果があったとのこと。

「未来の学校」や今後の渋谷区の教育現場への導入の参考にしては?

まずは現地での学びや交流で渋谷区の教育に活かすことが重要。

教育委員会や学校長が現地を訪れ交流を深める機会を設けることを提案。

2ー2. 学校間交流の促進について

ホノルル市の生徒と渋谷区の生徒間でのオンラインや現地での交流を提案。

渋谷区ではフィンランドやシリコンバレー、北京市への小中学生の派遣研修があるが特別支援学級の生徒は参加できない。

ホノルル市は温暖な気候で、飛行時間も比較的短く、ハード面もソフト面もバリアフリー環境が整っている。

特別支援学級の生徒も含めた派遣研修を推進すべき。

2ー3. 新たなインクルーシブ教育の実現について

同校の特別支援学級は障がい種別に4クラス約120名が在籍し、特別支援学級と通常級の両方で学べるインクルーシブ環境など4種類の学びの環境が整備されまた簡易カフェでの就労の機会も創出されていた。

注目点は通常級の生徒が特別支援学級の教室で支援を行うリーダーシッププログラム。

この仕組で生徒同士が理解し合い、学び合う環境が生まれていた。この教室内にサポート生徒が二人いて、必要に応じてサポートに入る体制となっていた。

渋谷区におけるインクルーシブ教育の新たな方向性を示唆するものだと考える。

渋谷区でも行事や通常級での交流を継続しつつ 特別支援学級内でのサポート制度を導入し、インクルーシブ教育の新たな形として特別支援学級と通常級の生徒が互いに学び合う仕組みの導入を。

2ー1. 先進的な取組みの導入について

教育委員会では教育委員や学校長、教員が国内の先進的な学校を訪問し「未来の学校」プロジェクトや探究学習の参考にしてきた。

ハワイ州のSTEM教育や多様な学びの機会を提供する取組みは興味深い。教育委員会による視察を含め現地での学びや交流活動について検討する。

2ー2. 学校間交流の促進について

多くの子どもたちに国際交流の機会を提供することは意義がある。派遣研修も含め幅広くホノルル市との交流事業について検討する。

2ー3. 新たなインクルーシブ教育の実現について

提案のサポート制度は通常学級の生徒が特別支援学級の中に入り互いに理解し合い、支え合うことができる制度。

現在の交流、共同学習は特別支援学級の生徒が通常の学級に行って交流する取組が一般的。

様々な機会を捉え、サポート制度の取組を紹介するとともに、渋谷区「交流及び共同学習」ガイドライン改定時に具体的な支援内容や方法について紹介すべく今後の研究課題とする。

教育長答弁

岡田マリ質問

2ー4. ホノルル市のインクルーシブな取り組みを渋谷区にも導入を

現地にて本町学園中学校の特別支援学級卒で現在ホノルルの高校に通うダウン症の生徒と保護者と会った。

障がいのある子どもたちが地域活動に参加しやすい環境について具体的な話を伺った。

この生徒はホノルル市のアーチェリー教室に参加している。

ホノルルでは地域の無料スポーツ教室申込みで、自動的に「インクルージョンサービス・リクエストフォーム」が送られ、介助、手話、通訳などの必要な支援を選択でき、学校との連携も考慮され、障がいのある子どもたちの参加も可能。

一方、渋谷区在住時は「ダウン症の娘についてスポーツ教室に申し込めるか? 受け入れてもらえるか?」と申し込みを躊躇。

ホノルルでは前述の事前配慮で安心して申し込み、初日からスムーズに参加できたそう。

渋谷区でも、子ども向け教室やユナイテッドのクラブ活動などに、障がいのある子どもたちが自然に参加できる仕組みを導入を。

ボランティアセンター登録者などの協力を得て介助や語学支援の体制を整備を。

2ー5. 渋谷区と姉妹都市ホノルル市の今後の展望は

今後、渋谷区とホノルル市が姉妹都市としてどう可能性を広げていけるか、また区民がどう関わることができるかなど今回の訪問を踏まえ展望を問う。

2ー4. ホノルル市のインクルーシブな取り組みを渋谷区にも導入を

本区はこれまでもインクルーシブな取組を推進。障がいの有無にかかわらず子どもたちがスポーツを楽むことは重要。

ホノルル訪問では特別支援教育やインクルーシブ取組について意見交換を通じ本区に応用できる示唆に富む内容を得た。

既に渋谷区スポーツ協会運営のユナイテッドクラブのスポーツ・文化活動では障がいの有無に関係なく参加募集を実施。

介助や語学支援の体制等課題もあるがホノルルを参考に事前配慮の相談や周知活動の充実などより参加しやすい環境整備に取り組む。

今後も全ての子どもの多様なニーズに対応できるよう楽しくスポーツに参加できる取組を推進する。

2ー5. 渋谷区と姉妹都市ホノルル市の今後の展望は

現地での直接交流の重要性を改めて認識。

渋谷区とホノルル市が観光都市でありながら伝統文化を大切にしスポーツも積極的に取り組む点や多様性を尊重する点等改めて共通点が多いと感じ相互交流を深めることが両都市の発展につながると確信。

ホノルル市との姉妹都市協定では単なる文化交流にとどまらず多様な分野での事業連携を具体的に実践していくことでヒト、モノ、コトが活発に行き交う関係を構築していきたい。

具体的には、ハワイ日系移民の歴史を学ぶためのパネル展等の実施や両都市の商工会議所の姉妹会議所連携を見据えたビジネス分野での関係の構築、共通の課題であるオーバーツーリズム対策に関する連携、ピックルボールを通じた世代を超えたスポーツ交流の推進や学校同士の交流など多くの取組が実現に向かって進んでいる。

今後も区民に有意義な姉妹都市交流となるよう進める。

松澤香副区長答弁

3 防犯対策について

岡田マリ質問

特殊詐欺や闇バイト詐欺、さらには匿名・流動型犯罪(トクリュウ詐欺)の手口が巧妙化。

地域の方々へのヒアリングでさまざまな事例が挙がった。

例えば「渋谷区役所」を名乗る電話で「給湯器の定期的な点検を行っている」と告げられた後二人組の男性が訪問。

家の中の水回りと外の給湯器を点検し「このままでは給湯器が使用できなくなりお湯が出なくなる」と不安を煽り新しい給湯器の契約を促し請求書を置いていったというケースがあった。

このような電話や訪問は何らかの「闇名簿」に基づくもの。

こうした電話や訪問への対応でその名簿情報はさらにアップデートされ、継続的に詐欺の標的となる可能性がある。

訪問を許すことで家の中を下見されトクリュウ型の強盗に繋がる危険性もある。

警視庁によると、2024年に東京都内で発生した特殊詐欺の被害総額は前年比約71億円増の約153億円に上り、過去最悪だった2018年の約1.7倍に急増。

あらゆる対策を講じる必要がある。

3-1. 詐欺手口の情報共有の強化

渋谷警察と連携し渋谷区内の被害件数・被害額や具体的な被害事例を、また消費者センターに寄せられる悪質商法の事例などの情報を整理し「しぶや区ニュース」 に掲載を。

詐欺の手口を知ることが防犯の第一歩。

3-2. 防犯用品購入費助成制度の導入

今定例会では防犯用品の購入費助成について、東京都の制度活用で購入費の50%の補助が予算計上。

区民の安全を守るこの制度を高く評価。

これに加え区が独自に1/4上乗せし区民負担を1/4に軽減しては?

上限4万円の防犯カメラなら区民は1万円負担で購入でき多くの世帯が防犯用品の購入に踏み切る。

3-3.高齢者が購入しやすい仕組を

区が実施している防災用品のあっせんと同様に防犯用品もどのような防犯用品がありどこで購入できるかなどの情報をHPや紙面に一覧化し、身近な出張所などで紙面を入手できるようにしては?

施工や工事等が必要なものは民間事業者と連携しその情報を共有することも有効。

詐欺被害の防止は情報共有と区民の防犯意識向上が鍵。

防犯グッズ購入の負担軽減やあっせんを通じて、安心して暮らせる環境づくりを進めていただきたい。

3-1. 詐欺手口の情報共有の強化

本区では「しぶや安全・安心メール」で区内の特殊詐欺の電話内容や対応要項等タイムリーな情報発信を実施。

本メールの周知を徹底しより多くの方にタイムリーな情報が届くよう努める。

しぶや区ニュースでは毎年4月と11月の警視庁の「特殊詐欺被害防止月間」に合わせて最新の特殊詐欺の手口等の記事を掲載する。

3-2. 防犯用品購入費助成制度の導入

いわゆる闇バイトが関係する凶悪犯罪が増加し区民にも不安が広がっている。

今回の購入費助成は不安を解消すべく区民の防犯用品の購入を後押しするもの。

現時点では上乗せについては考えていない。

都の補助金が令和8年度には半減することも踏まえ今後の対応を検討する。

3-3.高齢者が購入しやすい仕組を

防犯グッズのあっせん、施工、工事業者の照会については警視庁の外郭団体である公益財団法人東京防犯協会連合会(東防連)が行っている。

区ニュースや区ウェブサイトにおいて上述を紹介し高齢者への周知に努める。

防犯グッズに関わる経費については特別区長会から都に対し財政支援の要望を提出済。

都の動向や防犯用品購入費助成制度の進捗・効果を見極めつつ防犯グッズの購入負担軽減について今後検討。

(参考) 東防連:https://toboren.ne.jp/website/bohankigu/

区長答弁